ごあいさつ

おかげさまでLECは2019年1月20日で創業40周年を迎えました。

皆さまと共に歩んだ40年を記念して 様々なイベントを準備していきますのでどうぞお楽しみください。

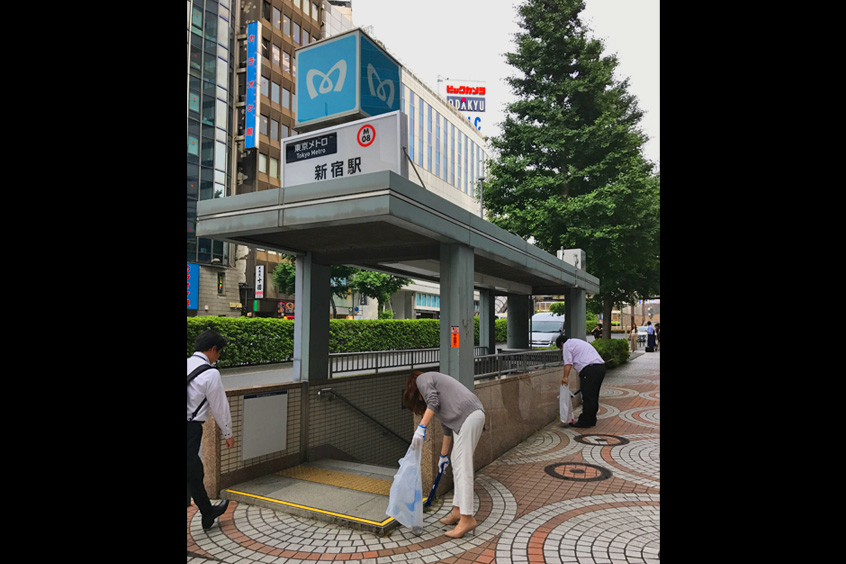

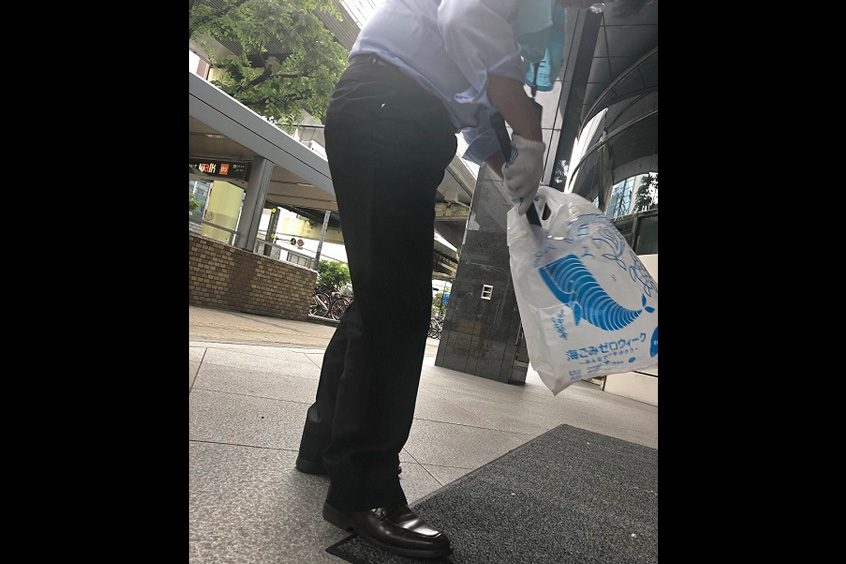

海ごみゼロウィーク参加レポート

2019年5月30日、40周年の地域貢献活動の一環として

環境省と日本財団が推進する海ごみゼロウィークに参加しました。

参加レポート

5月30日はごみゼロの日でした。この日に合わせて、中野本校周辺を反町社長と本部社員220名で一斉にごみ拾いを実施しました。 照りつける太陽の下、当日は爽やかなテーマカラーの青を身にまとった社員が、街の美化に向けて声を掛け合って頑張りました。

また同イベントは、日頃お世話になっている地域の皆さまへの感謝と良い街づくりの為に全国のLEC本校でも実施しました。

- 前へ

- 次へ

創立40周年記念式典のご報告

LEC東京リーガルマインドは、2019年1月20日に設立40周年を迎えることができました。

2019年1月24日に東京 学士会館で開催した記念式典には、多くの皆様にご参加いただき、盛大に開催することができました。学士会館のある神保町はLEC創業の地でありました。

- 前へ

- 次へ

特別講演会

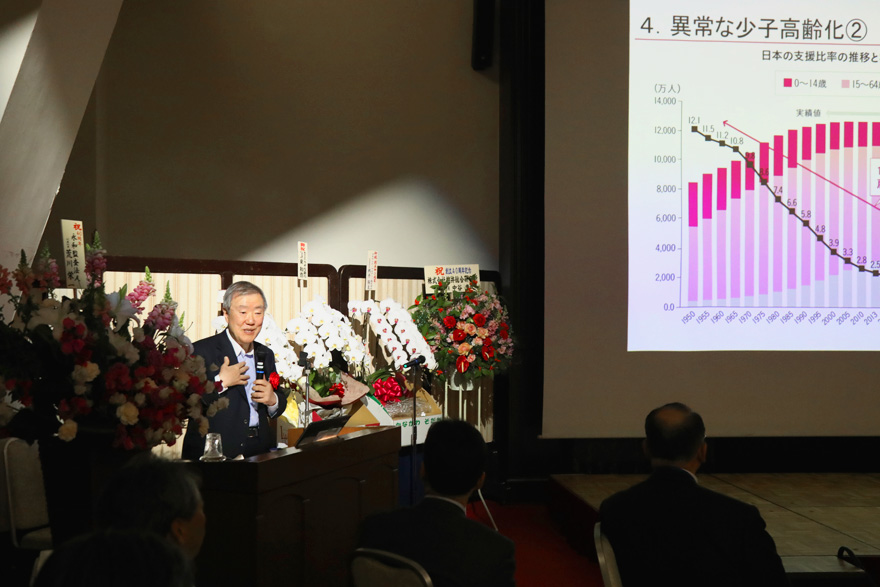

![[写真] 出口治明先生](/40th/images/ceremony/img_haruaki_deguchi.png) 立命館アジア太平洋大学(APU)学長・学校法人立命館副総長・理事でいらっしゃる出口治明先生より「人生100年 AIとの競争に対応した人材育成」というタイトルで、今まさに到来しようとしているAI時代を見据えて、今後のあるべき人材育成についてご講演いただきました。

立命館アジア太平洋大学(APU)学長・学校法人立命館副総長・理事でいらっしゃる出口治明先生より「人生100年 AIとの競争に対応した人材育成」というタイトルで、今まさに到来しようとしているAI時代を見据えて、今後のあるべき人材育成についてご講演いただきました。

人生100年時代と言われる中、年功序列や定年制、新卒一括採用などの雇用慣行は崩れていくこと、そして、これからの時代に必要となる人材について、「製造業」型と「サービス業」型とを対比して話されました。「製造業」で役立つ人材は、上司の言うことを素直に聞く・空気を読む能力に長けています。

![[写真] 公演中の様子](/40th/images/ceremony/img_ceremony.jpg) これに対して、知的産業・サービス業で本当に役立つのは、新しいアイディアを生み出すことのできる尖った人材です。そういった人材育成が重要(ただし、全部ではなく3割程度)、というメッセージを頂きました。LECが携わっていく生涯学習、キャリア教育、高度専門職業人の育成などの社会的意義はますます高まっていくことを実感できた講演内容でした。

これに対して、知的産業・サービス業で本当に役立つのは、新しいアイディアを生み出すことのできる尖った人材です。そういった人材育成が重要(ただし、全部ではなく3割程度)、というメッセージを頂きました。LECが携わっていく生涯学習、キャリア教育、高度専門職業人の育成などの社会的意義はますます高まっていくことを実感できた講演内容でした。

- ご講演者

出口治明先生 - 立命館アジア太平洋大学(APU)学長

学校法人立命館副総長・理事

ご来賓の皆様

(50音順)

- 朝比奈 一郎 様

- 青山社中株式会社 代表取締役CEO

- 足立 仁 先生

- 税理士法人ファザーズ 代表社員・公認会計士・税理士

- 新井 庸義 先生

- 新井会計事務所 代表・税理士

- 荒川 栄一 先生

- 永和監査法人 会長・代表社員・公認会計士

- 飯田 昭夫 先生

- いいだ特許事務所 代表弁理士 学校法人国士舘 理事

- 石川 和司 先生

- 司法書士法人石川和司事務所 代表社員・司法書士

- 磯部 正昭 先生

- 山科公認会計士事務所 公認会計士

- 伊藤 浩 先生

- 伊藤浩行政書士事務所 代表行政書士

- 今井 秀智 先生

- 弁護士法人東京開智法律事務所 弁護士

- 大野 修平 先生

- OneWorld税理士法人 パートナー・公認会計士・税理士

- 荻野 恭弘 先生

- 司法書士法人名南経営 代表社員・司法書士

- 奥田 弘之 先生

- 奥田国際特許事務所 所長 弁理士

- 奥田 百子 先生

- 奥田国際特許事務所 弁理士

- 小倉 純一 先生

- トラスティルグループ 代表 行政書士

- 鴛海 量明 先生

- 税理士法人おしうみ総合会計事務所 代表社員CEO・公認会計士・税理士

- 金井 淨 先生

- 金井公認会計士事務所 所長 公認会計士

- 神戸 龍典 先生

- 神戸龍典税理士事務所 税理士

- 黒沢 怜央 先生

- 株式会社 ジーネット 代表取締役 行政書士

- 小林 元治 先生

- 小林・福井法律事務所 弁護士

- 近藤 誠 先生

- 司法書士法人アコード 代表社員・司法書士

- 佐藤 純通 先生

- 日本司法書士会連合会名誉会長 司法書士

- 鈴木 泰幸 先生

- 司法書士法人リーガルバンク 代表 司法書士

- 相馬 計二 先生

- 紀尾井司法・調査士合同相馬司法事務所代表 司法書士

- 筒井 大和 先生

- 日本弁理士会 元会長 特許業務法人 筒井国際特許事務所 代表 弁理士

- 津村 玲 先生

- 永和監査法人 社員・公認会計士

- 藤間 秋男 先生

- TOMAコンサルタンツグループ株式会社 代表取締役会長・公認会計士・税理士

- 中島 淳 先生

- 日本弁理士会 元会長 特許業務法人 太陽国際特許事務所 所長 弁理士

- 中村 修一 先生

- 行政書士法人中村事務所 代表行政書士

- 成田 慎治 先生

- AIN法律事務所 弁護士

- 西川 郁生 先生

- 税理士法人 髙野総合会計事務所 シニアアドバイザー・公認会計士

- 西山 善行 先生

- 司法書士法人A.I.グローバル 代表社員・司法書士

- 仁田 伸彦 先生

- 司法書士法人A.I.グローバル 代表社員・司法書士

- 服部 彰 先生

- 東京大学 監事、公認会計士

- 早川 将和 先生

- リスクモンスター株式会社 人事総務部・部長代理・司法書士・与信管理士(CCM)

- 樋口 收 先生

- 敬和綜合法律事務所 弁護士

- 平山 正剛 先生

- 平山・福島・鈴木法律事務所 弁護士

- 晝間 光雄 先生

- 晝間法律事務所 弁護士

- 藤原 伸吾 先生

- 株式会社ヒューマンテック経営研究所 代表取締役

社会保険労務士法人ヒューマンテック経営研究所 代表社員 特定社会保険労務士 - 船崎 久壽 先生

- 司法書士法人ふなざき総合事務所 所長・代表社員・司法書士

- 磨 和寛 先生

- 司法書士法人トリニティグループ 代表社員・司法書士

- 森 哲也 先生

- 特許業務法人日栄国際特許事務所 会長 弁理士

- 山口 里美 先生

- 全国司法書士女性会副会長 司法書士

- 山口 達夫 先生

- 日本司法書士政治連盟元会長・現相談役 司法書士

- 山田 晃久 先生

- 一般社団法人全国サービサー協会副理事長 司法書士

- 吉村 真行 様

- 株式会社 吉村総合計画鑑定 代表取締役社長 不動産鑑定士

- 龍華 明裕 先生

- RYUKA国際特許事務所 所長 弁理士

記念行事の開催にあたり、様々にご尽力いただいた皆様、式典にご参加いただいた皆様に心よりお礼を申し上げます。また、残念ながらお越しいただけなかった皆様方には、記念行事が成功裡に完了したことをご報告させていただきます。

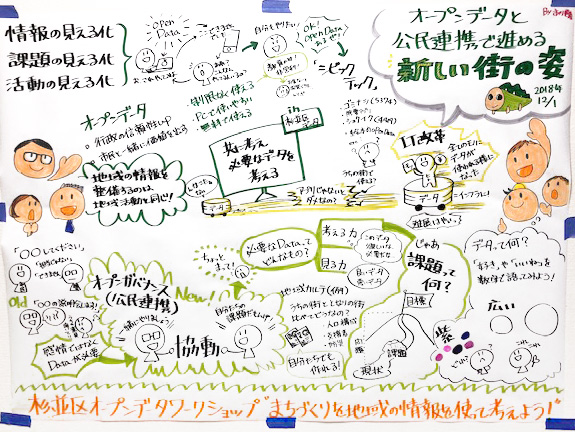

東京都「杉並区 オープンデータワークショップ」

LEC創立40周年を記念して、お世話になっている地域への還元を目的として、12月1日に開催された「杉並区 オープンデータワークショップ」にLECの受講生、スタッフが参加しました。その模様をお伝えします。

参加レポート

このイベントは、オープンデータを、まちづくりにおける課題解決のツールとして捉え、区にまつわる5つのテーマについて、「こんな情報をオープンデータとして公開して欲しい!」を参加者と一緒に考えようと杉並区が主催したイベントです。

杉並区からこのイベントを「公務員を目指している方に是非」とご紹介いただき、受講生に案内をしたところ、当日はLECから多くの受講生が参加しました。

その他にも杉並区の区政に興味のある方や、商店街振興関連の団体の方、特別区の他の区の方など50名近くの方が参加されました。

イベントは2部構成で行われ、第1部は総務省地域情報化アドバイザー市川博之氏による講演が行われました。オープンデータとは何か、といった説明からはじまり、まちづくりとオープンデータがどのように関係しているのかを中心に講演していただきました。

良いまちづくりをするためには住民と自治体が協働することが必要であり、そのための対話には客観的な指標(基準となるもの)つまり、オープンデータが必要といった説明が講演の中でされており、これから公務員として働くことを希望する受講生にとっては、いろいろなことを考えるきっかけになるような講演でした。

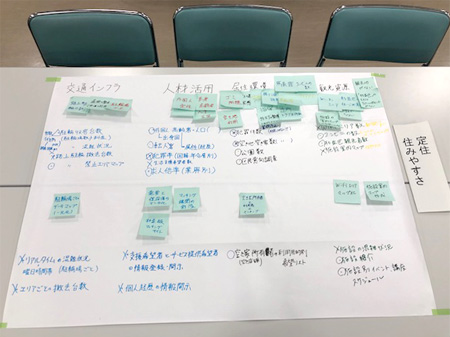

その後、第2部としてワークショップが行われました。「防災」、「定住・住みやすさ」、「商店・商店街振興/地域活性」、「カルチャー」、「子育て支援」の杉並区における現状を簡単に区の職員が説明し、関心があるテーマが同じ人同士で4〜6人組になって話し合いが行われました。

ワークショップは、まず各分野における杉並区の課題だと考えられるものをできるだけ多く挙げていって、その中からメインの課題をグループで選び、その課題を裏付けると考えられる情報(オープンデータ)をグループで考え、出し合った後は実際に杉並区がオープンデータとして公表しているかどうかをネットおよび配布されていた杉並区の一部の資料で調べました。そして、課題を解決するためにはどのような策が必要か、そのために必要なデータはどのようなものが考えられるかを最後に話し合いました。

ワークショップでは模造紙がグループにつき1枚配布され、そこに議論しあった内容を書いたが、それは後に杉並区の職員が回収し参加者が杉並区にどのような課題があると感じ、その対応策が必要と考えたかをまちづくりの参考にするようでした。

今回のワークショップには様々な方が参加しており、そこで共同の作業や色々な話をすることができ、受講生の刺激になったのではないかと思います。実際に参加された受講生からは「普段の勉強では聞けない話を聞くことができて、とても参考になった」という声がありました。

今回のワークショップには様々な方が参加しており、そこで共同の作業や色々な話をすることができ、受講生の刺激になったのではないかと思います。実際に参加された受講生からは「普段の勉強では聞けない話を聞くことができて、とても参考になった」という声がありました。

受講生にはこのワークショップで聞いたこと、考えたこと、そして話をしたことを志望動機や政策研究に活かしていただき、公務員として働いていく際の糧にしていただけたらと思っています。

ユースボランティア「PoPPo学園」参加レポート

LEC創業40周年プロジェクトの一環として、積極的に地域活動に関わっていこうということで、2019年2月17日(日)に開催されたイベント「PoPPo学園」について、その模様をお伝えします。

参加レポート

レポーターは、梅原 漱大(うめはら そうた)です。よろしくお願いします。

簡単に自己紹介をしますと、私は、大学3年生の春に、LEC神戸本校で公務員講座の勉強を始め、昨年の初秋に兵庫県庁から内定をいただきました。この春(2019年4月)より、兵庫県庁に入庁します。

「PoPPo学園」について紹介します。「PoPPo」という団体は、公益財団法人 こうべ市民福祉振興協会(http://www.kobe-wa.or.jp/)が主催する事業への協力や自主企画運営事業等の様々な活動について、約60人の仲間が取り組んでいるボランティア団体です。この度ご紹介する『ユース(大学生)ボランティア』の運営スタッフは、皆さん大学生ばかりです。ボランティア団体ということもあってか、メンバーの中には、将来、公務員を志望されている方も多く在籍しています。

さて、今回の「PoPPo学園」のイベントでは、子供を対象に、ユース(大学生)が先生として家庭科や体育の授業を通して、「チャレンジ」や「協力」の大切さを学びました。

さっそく、2月17日に開催されたボランティア授業について、その様子をのぞいてみましょう。

まずは、『家庭科』の授業(左の写真)です。

班に分かれて、ピザを作りました。生地をこねる作業やトッピングを乗せる作業を班員全員が協力してできるようにお手伝いしました。課題のレベルは高かったのですが、みんな、頑張って作っていました!

次は、『社会』の授業(右の写真)です。

アイマスクをし、目の見えない状態で歩くことの難しさや、点字ブロックの大切さを伝える授業を行いました。普段、小学校では学びきれないことを、この学園では学ぶことができるのです。

最後に『体育』の授業です。

玉入れや、キックボーリングを行いました。子供たちが一番テンションの上がる授業なので、私たちは、子供達が怪我などしないように配慮をしながら運営することに努めました。他の授業でもそうですが、特に『体育』の授業では、子供達が何かを学ぶということもありますが、私たちが子供達に目配せするなど、私たちが学びを得る機会だといえます。

ボランティア活動は『奉仕の精神』です!公務員に通ずる『教え』がたくさんあります。

私自身(写真一番左)、ボランティア活動をしたことで、人のためにする上で大切なことを学ぶことが出来ました。これらのエピソードは、実際の公務員試験の面接でも数多く話すことができました。私以外にも公務員志望の学生がいまして(写真の左から2番目)、その彼も公務員試験に向け勉強を頑張っています。

こういったボランティア活動に、LECの公務員受験生だけでなく、1人でも多くの方に関わっていただいて、人のためにする上で大切なことを学んでいただければと思います。

私はこの春で、『ユース(大学生)ボランティア』の運営スタッフを卒業しますが、また、どこかでこういった地域に還元できる活動に参加できればと思っています。

「出る順宅建」創刊インタビュー

![[写真]森田道夫さん](/40th/images/derujun/img_michio_morita.png) 常務取締役 森田道夫

常務取締役 森田道夫

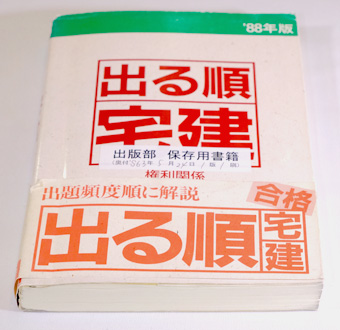

今では第31版まで発行され、すでにLECでの有名書籍となった「出る順宅建士」。 1988年、創刊時のお話などを、常務取締役の森田道夫さんに伺いました。

発刊に至った経緯を教えてください。

一言で言えば、世の中の流れに乗り、LEC が顧客を個人から企業へ、また、特別な人から一般的な人へと拡大の第一歩を踏み出したということになります。

まずは、「世の中の流れ」からお話しします。1980 年代後半は、ちょうどバブル期で不動産市場が活況を呈していました。不動産業界は、時代の波を受けて競争に勝ち抜き、業務拡大し、各社企業価値を高めようと、しのぎを削っていた時代です。その一貫として、社員に宅建資格(以下「宅建」)を取らせようという流れがありました。

一方、LECは、おそらく社員数は100人ぐらい(講師、スタッフは別途多数いました。)、東京では、まだ水道橋と高田馬場の2 拠点ぐらいの規模だったように記憶しています。司法試験から始まり、次に司法書士、そして公務員という順番で事業を拡大、4 番目が宅建でした。「法律のLEC」を標榜し、公務員までは、簡単に言えば「受験者が限られている、いわゆる『(比較的)難しい試験』」を扱っていたわけです。宅建に進出したのは、より多くのかつ幅広い層の受験者がいる法律関係の資格に事業を広げようという考えのもとでした。公務員までは個人が対象の事業でしたが、宅建から企業を対象に拡大していきました。

当時、宅建の受験業界には、最も有名なある会社の本がありました。これは、非常に難解で学者が書いた本のようで、不動産業界の忙しい営業マンが読んでもとんでもなくわかりにくく、頭に入りにくいといったことがありました。私たちは司法試験受験生だったから読みこなせましたが、それ以外のあまり法律に慣れていない人には読めないような難解さでした。そこで、読みやすく、わかりやすい本が、世の中で求められていたのです。宅建受験対策への進出とわかりやすい本の出版が、LEC 拡大への第一歩でした。ごく一部の司法試験受験生や公務員上級職のような人に対するレベルの高い特殊なサービ スから、一般に向けて法律を広げようとしていました。

会長以下社員全員が更なる拡大に向けて燃えていた折、会長が発案し、私が検討に入った、これが経緯です。

発刊にあたり森田さんの役割は?

本の出版には素人の私が、「実際に書く執筆者 兼内容の責任者 兼 制作の責任者」でした。つまり、原稿完成までの全責任を負ったわけです。今もLEC に関わってくださっている方の中では、現在社労士課で講師をされている滝 則茂さんにも一緒に執筆いただきました。

「出る順」ネーミングの由来は?

合格につながりやすい本にできればいいなあと思っていました。まず、会長と一緒に、本屋さんの大学受験コーナーに行き、一番売れている学習参考書をリサーチしました。リサーチ対象は、東大など超難関校を目指す人のための本ではなく、もう少し一般的な大学の合格を目指すレベルの本にしました。当時は、「試験に出る英単語」や「実況中継」というものに人気がありました。私たちの本の構想として、法律の条文の順番ではなく、試験に出るところから書き、口語体でわかりやすい文体にしようという考えがありました。

これらの参考書のタイトルを参考にしつつ、「試験に出る順番に書く」という構想からいろいろ考え、会長等と相談し、「出る順」にした次第です。

どのようなご苦労や工夫がありましたか?

苦労しましたよ、本当に。ものすご〜い苦労がありました。

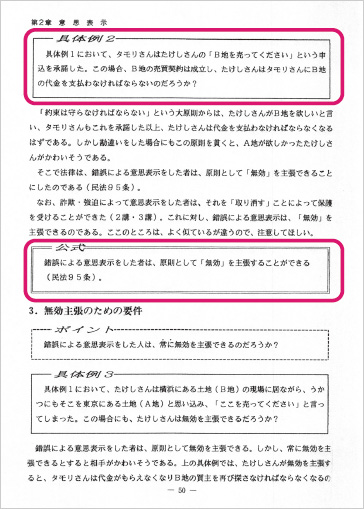

一番の苦労で工夫したことは、正確に書くこととわかりやすく書くことの矛盾をどう調整するかという点です。正確に書くとわかりにくくなるし、わかりやすく書くと不正確になりやすい。例えば「錯誤」という言葉があります。法律的には、「錯誤とは表示上の効果意思と内心的効果意思との相違」になります。司法試験受験などで法律を勉強した人にはこの説明で理解してもらえます。が、それほど法律の勉強をしてきていない人に、この定義を伝えても、「???」になってしまいます。それでわかりやすくしようとして、例えば「勘違い」という表現を使ってみます。「錯誤」とは、簡単に言えば「勘違い」なのですが、正確に言えば「勘違いではない」のです。このように言葉一つに対しても、正確性とわかりやすさをどのように調整をとっていくかということに、非常に苦労し工夫をしました。

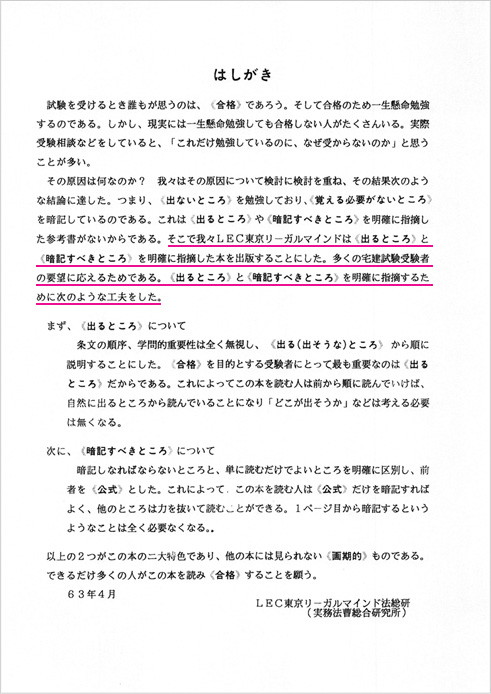

法律の解説のみならず、はしがき1ページも考えに考え抜き、検討に検討を重ね、「この本のとおりに勉強すれば大丈夫!」「試験に出るところや暗記すべきところを明記しています!」ということを読者に訴えました。また、合格体験記を入れる工夫もしました。

それから、「公式」についても思いがあります。これについては、皆で議論しました。どの本の読者も、大切だろうと思うところに、(言葉は悪いですが)適当に線を引いていることに気づきました。でも、それが本当に線を引くべきところかどうかは読者にはわかりません。

それで、線を引くべきところを決めてあげようということで、「公式」としてまとめました。「公式」とういのは、どんな問題が出ても解けるヒントになるものです。「公式」さえ覚えておけば応用ができるという思いで、工夫を重ねました。

夜遅くまで原稿を書いて朝は寝ている、そういう、今の時代の労務管理に従った生活ではなく、いわゆる職人的な生活でした。土曜日曜昼夜関係なく書きました。そのような行動を容認してくださった反町会長に感謝しています。

今では考えられませんが、進行管理などもありませんでした。まるっきり初めてで経験もないので、進行管理も何もわからないわけです。いつまでにできるかなど、予想もできませんでした。書き終わったところが予定になった、というような状況でした。初版は、改訂ではないので、元になるものがなく、先が見えなくて、本当に出版できるのか心配で辛かったですね。

私は実は、宅建の初代講師でもありました。入社は、1986年です。司法試験受験生でしたが、LECでは、まず宅建を始めました。講師1年目は、他社が出版した市販本をテキストとして使いました。2年目は自分でレジュメを用意しました。そして、3年目に「出る順」。「出る順」執筆時に、できるだけライブ感を出し、講義の実況中継のようにするために、自分の講義をテープおこしして利用しました。

書き始めたのが、1987年の11月初旬。講義のテープやレジュメはありましたが、ワープロを使ってゼロからのスタート。それで、出版したのが1988年の5月24日。短期決戦でした。

初版を出したことを、今振り返ってどうですか?

本当に懐かしい気持ちです。出版社も入らず、本作りの素人が一生懸命、気持ちをこめて作りました。反町会長と本屋めぐりをして、ああだ、こうだと話し合ったことなど、楽しい思い出がたくさんあります。完成して書店に並んだときの喜びは本当にひとしおでしたし、誤植を見つけたときは、「あ〜あ」という感じでした。「わかりやすい」という評判で、売れましたよ!

今は私の実力も当時に比べればずっとずっとついたと思いますが、当時はそれほどでもなかったので、今思うと、言葉の使い方なども適切でないものがあったように反省しています。特に福祉を学ぶようになったおかげで、言葉についての感受性は当時とは比べものにならないほど高まりました。

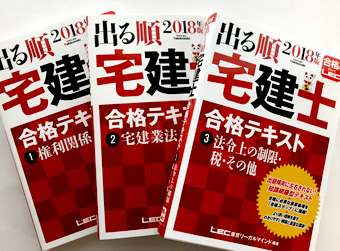

「出る順宅建」(現在の書籍名は、「出る順宅建士」)は、もう31 版までになり、もうすぐ32版が出ます。よく生き残っている!こんなにも重版されたのは、大変うれしいことです。しかも、宅建のみならず、社労士、管理業務主任者・マンション管理士、行政書士、中小企業診断士と、発行試験種も拡大していることもすばらしい。が、一方で、もうこれは終わりにして、何か、より画期的な新しい本にとって代わるといいという思いもあります。

「お座敷列車」研修&慰労会 報告レポート

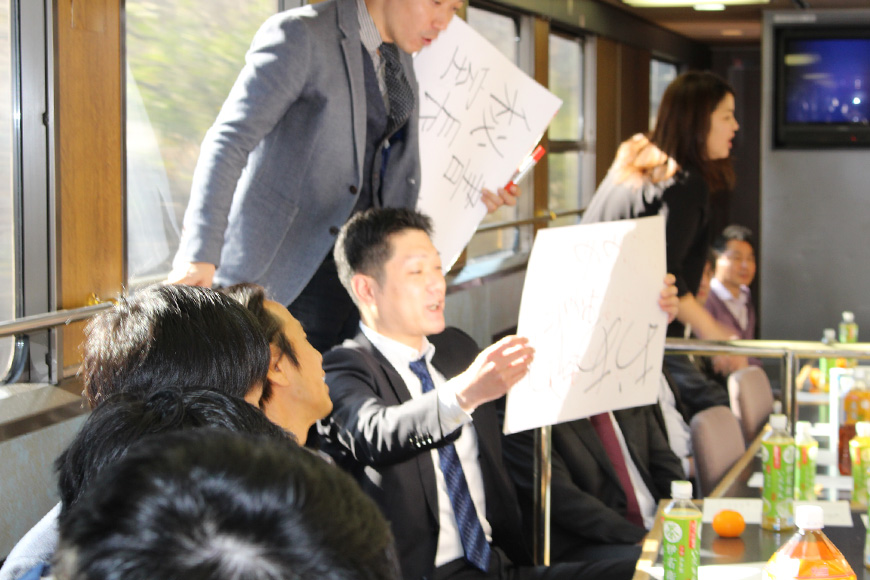

2018年12月27日、LEC専任講師の慰労と研修を兼ねて、中野〜石和温泉へお座敷列車イベントを実施しました! 6両編成の列車を借り切って、中央線の特別な運行スケジュールを組んでもらうものです。

研修の様子

![[写真]研修の様子](/40th/images/train/img_train.jpg)

石和温泉までの行きの社内では、声楽・発声の指導をされている先生と俳優業をされているプロを招いて研修を行いました。参加者の半分はLECで講義を担当している専任講師の皆さんでしたが、より良い講義をしてもらうために、改めて日本語発音の基礎から学び直しをしました。

列車ごとに、対面での自己紹介や正しい発音で読み上げていく対抗リレーなども取り入れて、活気溢れた時間となりました。

- 前へ

- 次へ

LEC公式キャラクター誕生

キャラクター名称は、『レックン』に決定!

40周年を記念して、全24種類のLINEスタンプも登場です!

キャラクター名称Twitter投票に参加いただき、ありがとうございました。

投票結果を見る

40周年記念オープンセミナー

地域の皆さまへ、恩返しの意味を込めて無料講演会を実施いたしました。

講演会の内容は皆さまの暮らしに役立つものばかりで大変好評いただきました。

- 高松

相続個別無料相談会

〜相続に関する不安や問題解決の糸口に!〜- 2018年10月6日(土)

- 10:00〜11:30

- 高松本校

不動産、遺産分割・遺言書作成・生前贈与など、専門家である司法書士の先生の豊富な経験に基づき、アドバイスをいただく。

お一人様30分の3枠。

※原則、前々日までの予約制(高松本校)- 五ノ坪 佑輔 先生/司法書士

-

平成27年1月 五ノ坪・鍋坂司法書士事務所 開業

保有資格:行政書士(平成22年度合格)、司法書士(平成24年度合格)

- 広島

- 福岡

知っておきたい相続税・贈与税の基礎知識

- 2018年10月13日(土)

- 13:30〜15:00

- 福岡本校

今回のセミナーでは、相続税や贈与税の違いは何だろう、何に対して税金が課税されるのだろうか、注意しておきたいポイントなど、知っておきたい知識を簡単に、専門家でなくても分かるように、やさしく解説していきます。

- 中野 厳章 先生/税理士

-

スマイル税理士法人 福岡事務所 社員税理士

大学卒業後、監査法人、会計事務所で勤務ののち、東京のIT企業で会社役員を務める。その後、平成24年中野税理士事務所を開設、平成26年スマイル税理士法人を設立し現在に至る。 また、LECや大学において20年以上の講師経験を持つ。

- 札幌

相続セミナー、知っておきたい基本と対策

相続は誰の身にも起こりうる身近な問題です。 死後に争いがおき、その後の関係も悪化してしまった。という話も少なくないのではないでしょうか。 抑えておくべきポイントを理解し対策をしておくことで、回避できるトラブルは意外と多いです。 まだ先の話。と思わずに、是非一度ご参加下さい。

- 碓井 孝介 先生/司法書士

-

関西学院大学法学部卒業。平成18年度司法書士試験に在学中に合格。平成20年度公認会計士試験に合格。監査法人や都内司法書士事務所の勤務を経て、故郷の札幌に戻る。実務家としての仕事の傍ら、執筆業にも取り組み、これまで7冊の著書を出版。

- 広島

- 札幌

トラブル回避、知って得する契約の基礎セミナー

知ってる、知らないで大きな差が生まれてしまうのが法律の世界です。身近な問題である「契約」にも、知らないと危険なトラブルに巻き込まれてしまう大きな落とし穴が存在します。

法律を学んだ事がない方でも安心して学べる、生活に役立つ「契約」にまつわる知識。お伝えします。- 澤井 利之 先生/弁護士・社会保険労務士

-

企業法務、労働紛争解決、人事労務管理に強い弁護士として、企業へのコンサルの他、各種研修・セミナーを数多く実施するなど幅広く活躍中。難しい問題をわかりやすく伝える講義には定評があります。札幌弁護士会、北海道社会保険労務士会所属。

- 札幌

仕事、家庭で活かせる話し方、聴き方セミナー

話すこと。聞くことは日常の当たり前の動作ですが、ちょっとした違いを出すことで、相手に与える印象や効果が大きく変わっていきます。

知っているようで知らない。話すこと。聴くこと。この機会に学んで仕事や家庭で活かしてください。- 大嶋 弘道 先生/産業カウンセラー・キャリアコンサルタント

-

2級キャリアコンサルティング技能士/国家資格 キャリアコンサルタント/産業カウンセラー/1級交流分析士/3級労務管理スペシャリスト/心理相談員/衛生管理者

平成14年から、資格・経験を活かして官公署、民間企業、各種団体、学校等でのキャリア・メンタルヘルス研修、コミュニケーション研修、カウンセリング等を実施するなど幅広く活躍中。

- 那覇

- 山口

身近な法律問題・解決法教えます!!

- 2018年11月25日(日)

- 13:30〜14:30

- 山口本校

不動産、遺産分割・遺言書作成・生前贈与など、専門家である弁護士の先生の経験に基づき、身近な問題の解決方法を講演いただきます。

- 金折 伸一郎 先生/弁護士

-

弁護士になって2年の新前弁護士ですが民事刑事問わず幅広い分野の事件を扱っています。自治体主催の法律相談等も担当しています。

- 松山

年金について知ろう

- 2018年12月1日(土)

- 13:30〜15:00

- 松山本校

「年金」言葉はよく耳にしますが、その内容はよく分からないと、よく耳にします。「年金」は老後に支給される「老齢年金」だけではなく、障害年金や遺族年金もあります。「年金」をやさしく、わかりやすく説明します。

- 小林 聖也 先生/社会保険労務士

-

LECの社労士講座で合格、開業して9年目になります。金融機関などで年金相談歴5年目になります。年金は制度が複雑ですが、わかりやすく説明し理解してもらい、安心をお届けする年金相談を心がけています。

- 名古屋

将来起こるかもしれない相続事例 〜知ってよかった事前対策〜

- 2018年12月1日(土)

- 14:00〜15:30

- 名古屋駅前本校

最近、何かと耳にする相続のはなし。

相続問題は、あらかじめ知識を得ることで解決できる場合があります。

様々な相続問題を事例にしました。

セミナーの中では、実際に皆様と一緒に事例の解決策を考えていきたいと思います。是非お気軽にお越しいただけますと幸いです。- 福島 崇弘 先生/司法書士

-

受験時代、午前9時から深夜の1時まで仕事をしながらも司法書士試験合格。

その後、司法書士登録し、様々な実務に携わり、それに伴う行政書士業務にも携わられています。

LECでは、2010年から現在まで、講師として宅地建物取引士講座、行政書士講座をご担当。 ラジオや雑誌などでも掲載されるなど、様々な資格を活かして幅広く活躍されています。<保有資格>

・司法書士(簡裁訴訟代理認定)

・行政書士

・マンション管理士

・管理業務主任者

・宅地建物取引士

・2級FP技能士

・日商簿記検定2級

・ビジネス実務法務検定2級 等

- 仙台

基礎から学ぶ、遺産相続ABC

相続における法律面の解決について、実例を見ながらの解説を行います。(遺言がなかった場合、ご家族の意思と遺言状の内容が異なってしまった場合など)

LECで講師としての実績があり、実務家としても経験豊富な草野哲也講師(宮城県司法書士会副会長)による、講演会です。- 草野 哲也 先生/司法書士

-

大学卒業後、技術系の特殊法人在職中に司法書士試験に合格。

司法書士・社会保険労務士として独立開業して登記業務・裁判業務・労働問題に精通した本格派。行政書士試験にも合格し、多角的かつ実務的な視点から講義を展開する。

テキスト事例のみではなく、「実務家の視点」からの講義が、多くの支持を集めている。

- 岡山

身近な法律知識〜最低限知っておきたい相続手続〜

最近、遺産を巡って家族が争う相続トラブルが社会問題となっております。

「我が家には相続トラブルになるような財産はないから大丈夫。」「家族は仲が良いので、相続の対策は不要だ。」とよく耳にしますが、本当に大丈夫でしょうか。

相続トラブルは思いもよらない家庭で発生することが多々あります。

本講演では、相続の専門家である司法書士が、相続に関して最低限知っておきたい知識をお伝えします。- 澤田 優也 先生/ももたろう総合事務所 司法書士

-

昭和56年生まれ 山口県山口市出身(湯田温泉)

平成16年岡山大学法学部卒業後、全国に約80校展開する学習塾社員を経て、平成23年司法書士試験合格

平成26年ももたろう総合事務所を開設

- 静岡

知らないと損をする労働者を守る法律の話

○パワハラ、セクハラ、モラハラ・・・法律はどこまで労働者を守ってくれるか知っていますか?

○給与明細、しっかり見たことありますか?

○労働時間のルール。割増賃金になるのはどの時間?

中谷江津子講師が知らないと損をする労働者を守る法律についての内容とその法律の活用方法を分かりやすくお話します。- 中谷 江津子 先生/社会保険労務士

-

平成26年3月 なかたに社会保険労務士事務所 開業

【保有資格】社会保険労務士(平成20年合格)、産業カウンセラー(平成22年合格)、特定社会保険労務士(平成24年合格)

- 富山

身近な法律問題・解決法教えます。

自然災害が多発している日本。「大雨により浸水した自宅や埋没した自動車ってどうなるの?」「駐車場に停めた車が台風で飛ばされ、隣の車に激突してしまった」など、思いもよらないトラブルに巻き込まれた時の対処法など気になる話題に触れる講演会です。

- 大浦 清和 先生/弁護士

-

●昭和51年 富山県黒部市宇奈月町に生まれる

●平成07年 富山中部高校卒業

●平成11年 南山大学法学部卒業

●平成13年 南山大学大学院(修士課程)卒業

●平成18年 弁護士登録(59期)、浦崎法律事務所勤務

●平成22年 大浦法律事務所 設立

メッセージ

40周年を迎えるにあたり、士業の皆様から寄せられたメッセージをご紹介します。

佐藤 純通 先生より

日本司法書士会連合会 名誉会長

司法書士

山口 達夫 先生より

日本司法書士政治連盟 元会長・現相談役

司法書士

相馬 計二 先生より

紀尾井司法・調査士合同相馬司法事務所 代表

司法書士

山田 晃久 先生より

一般社団法人全国サービサー協会 副理事長

司法書士法人山田合同事務所 代表

司法書士

山口 里美 先生より

全国司法書士女性会 副会長

全国司法書士法人連絡協議会 理事

司法書士 行政書士

佐藤 辰彦 先生より

日本弁理士会 元会長

創成国際特許事務所 会長

筒井 大和 先生より

日本弁理士会 元会長

筒井国際特許事務所 代表

飯田 昭夫 先生より

いいだ特許事務所 代表弁理士

学校法人国士舘理事

国士舘大学 副学長

萩尾 保繁 先生より

青和特許法律事務所パートナー

弁護士 弁理士

龍華 明裕 先生より

RYUKA国際特許事務所 所長

弁理士 米国弁護士